ヤギという動物の生態をどれほどご存じでしょうか?

牧場や動物園で見かけたり、もっと身近に学校やふれあい広場などで触ったことがあるでしょうか。

かわいい鳴き声と、独特な瞳、ちょっととぼけた顔に、私も海外に住んでいたとき癒しをもらっていました。

このように人間にとって身近な動物ヤギですが、実は結構すごい動物なのです。

その歴史、種類、脚力などなど実は結構すごい!やるじゃない!と思える情報を取り揃えました。

断崖絶壁やダムを駆け上がったり、強烈にかっこいい種類がいたり、放牧で人間を助けたり、搾乳の元祖だったり。

これを見るだけで、今日からあなたもヤギ博士!尊敬のまなざしでヤギを見つめることが出来るかもしれません。

待って…そもそもヤギって216種類もいるの?

ヤギはヤギ属に分類され、生息地も山や崖、森林、草原など様々です。

一見ひょろっとした脚に見えますが、その強さと能力は私たちの想像をはるかに超える力を持っています。人間では登れないような崖や木の上を軽々と超えていくのです。

主食は木の葉や枝、草を主に食べますが雑食で割と何でも食べる動物です。

世界中に様々な種類のヤギが生息しており、現在では約216種類のヤギがいるといわれ、はるか昔から家畜として飼われてきました。

1. ヤギは声で仲間の気持ちがわかる

日本人は集団行動が得意です。そのため相手の気持ちや空気を読むのが上手な民族だといえます。

いつもと違う雰囲気や声色で、「あれ?いつもと何かが違う」ということに気づけるのです。

ヤギは高い社会性をもつ動物として知られています。そのためどのように相手と協調性を保っているのか研究者たちは不思議に思っていました。

そこである実験を始めたところ、実はヤギも仲間の声を敏感に感じ取れる動物だということが最近の研究で明らかになりました。

その研究は、一匹のヤギに仲間のヤギの喜んでいる声と不満な声を聴かせ、心拍数の経過をみるというものです。

結果はどうだったでしょうか。見事に反応の違いを確認することが出来ました。

喜びと不満の声が変わったとき、ヤギはしっかり反応し、さらに喜びの声を聴いたとき心拍数も大きくなり自分も満足しているという実験結果が出たことにより、ヤギも仲間の変化に気づくことが出来るということが証明されたのです。

引き続き研究者たちは、動物が人間のように感情移入できるのかどうかということも証明するため、様々な研究を行っていくようです。

2. ヤギは断崖絶壁やダムも余裕で登る

ヤギの驚くべき特徴として、断崖絶壁も駆け上っていく脚と蹄(ひづめ)に注目することは外せません。

例えばアイベックスは10㎏を超える大きさの角を持つこともある、山ヤギの一種です。

普段はヨーロッパのアルプス山脈に生息していまが、エサを求めて様々な場所へ移動します。

さて今回はイタリアのダムにやってきたアイベックスたちに注意を向けてみましょう。

ダムというと想像がつくと思いますが、彼らの前に立ちはだかるのは49mの岩でできた壁。しかも、ほぼ垂直です。

しかし山ヤギたちは大人も子供もおそれることなくひょいひょいと登っていきます。

ヤギの崖登りの秘密は蹄にあった

サーカスのような素晴らしいロッククライミングが可能になったのは、アイベックスの蹄に秘密があります。

アイベックスの二つに分かれた蹄と、やわらかい肉球はどんな不安定な場所でもぎゅっとつかむことが出来ます。

そのためほぼ垂直であるこの壁も、安定して登っていくことが出来るというわけです。

ダムを登るヤギ…一体なんで?

アイベックスはなぜこんなところまで来たのでしょうか。

もちろんチャレンジのためではありません。目的があります。

それはダムの石に付着した塩。

草食動物である彼らは、草だけでは必要な塩分を摂取できないので、ここまでやってきたのです。

足がすくむような高さですが、アイベックスからすれば日常のことなのでしょうか。ヤギの素晴らしいロッククライミング能力に拍手を送りましょう!

3. ヤギは人間の大事な“恩人”だった

私たちの生活とも密接にかかわっているヤギですが、私たちが気付かない思わぬところで働いてくれているかもしれません。

毎日太陽の光と雨の恵みを得ている地球は、植物を育てるのに最適です。とはいえ、どんどん伸びてくる雑草には人間も手を焼かされています。

そんな雑草駆除のため、ヤギの群れが駆り出されている場所があります。

それは広大な土地を持つ国際空港。

アメリカのシカゴにあるオヘア国際空港には25~30頭のヤギが放され、人間で除草するには経費のかさむ場所も、ヤギたちがむしゃむしゃと草を食べて除草してくれています。

このヤギ除草隊の導入には、多くのメリットがあると期待されています。例えば①経費削減②二酸化炭素排出量の削減③除草剤の使用量も減らせる、などなどです。

すでにサンフランシスコ国際空港は、オヘア国際空港が導入を始める前からヤギを敷地の西側にヤギを放ち、雑草を食べさせています。

重機などを使わずに済むため、他の貴重な動物をを危険にさらすことなく除草ができるというメリットもプラスされ、毎年6月に行われる恒例イベントになっているようです。

日本でもヤギの放牧、始まってます

この取り組みは海外だけではありません。

日本の高速道路でも、ヤギによる草地管理が始まっています。

例えば、東海北陸自動車道の富山県の城端SA内にヤギ5頭を飼育する牧場があります。

ヤギたちのお仕事はSAやPAの園地、料金所付近などでの草刈り。

今まで使用していた草刈り機からヤギに変えることで、CO2や騒音をゼロにすることが出来ますし、これまで産業廃棄物として出していた草はヤギの餌になり、やがて大地に還ります。

なにより、高速道路利用者の心を和ませてくれる効果もあるのです。

確かに動物がいるというだけで、私たちの心もほっこりしますし、ヤギとしても毎日新鮮な草が食べられるという両者にとってメリットがあるこの方法。

【除草といえばヤギ】というのが定番になる日も、近いかもしれません。

4. ヤギは家畜として超優秀

ヤギが家畜になったのは、なんと紀元前7千年までさかのぼるといわれています。

ヤギは乾燥地帯でも生きていくことができ、なんでも食べるのでどの時代でも大切に飼われてきました。

実のところヤギは、飼うのにそれほど手間がかかりません。

例えば、1匹の牛を飼うための土地と労力で、8匹のヤギを飼うことができます。ヤギは朝から夕方まで群れごとに草をはみ、日が沈むころには飼い主が呼ぶ声を聴きわけて自分の小屋に戻っていきます。人間が忙しくなるのは繁殖期くらいだという人もいます。

またヤギからは栄養満点のミルク、肉、革が手に入ります。このことから多くの国で、ヤギは【家畜】というより【財産】として扱われているのです。

5. 元祖搾乳は牛じゃなくてヤギ

ミルクと言えば牛乳、と言っていいほど世界中で一般的とされている牛のミルク。

搾乳もイメージするのは牛のものです。

しかし、一番初めに乳しぼりという文化を確立させるのに貢献した動物は、牛ではありませんでした。

そうです、搾乳はヤギから始まったのです。

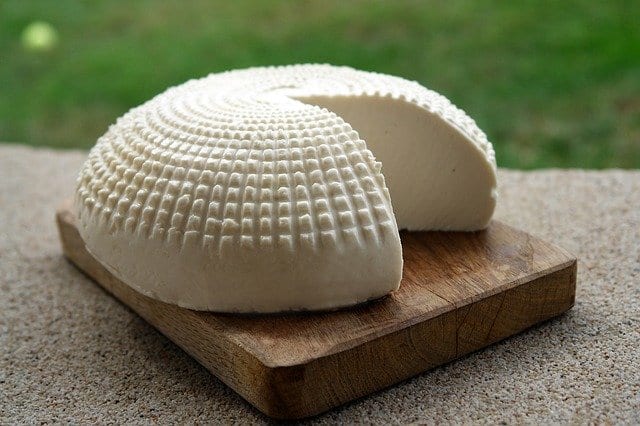

そのためチーズやバターも、初めに作られたのはヤギのものでした。

牛よりもずっとずっと歴史が古いのです。

牛乳 VS ヤギ乳

牛乳は体にいいというイメージがありますが、実はこの二つを比較すると、栄養面では圧倒的にヤギ乳が勝利をおさめます。

その一つとして、ヤギ乳は牛乳よりたんぱく質や脂肪分に富んでいるわりに,脂肪球が小さくて消化しやすいことが挙げられます。

また二つめに、ヤギ乳は牛乳に比べてアレルギー反応が出にくい、という研究結果があります。

そのため、海外ではヤギ乳は割と普及している飲み物です。

ヤギのミルクはおいしいの?

癖があると感じる方もいるようですが、実はヤギのミルクは無臭です。

それでもにおいが独特と感じる理由は、ヤギ乳の特性にありました。なぜならヤギ乳は周囲のにおいの吸収率がとてもいいのです。

そのため、非衛生的な場所で搾乳されたり、近くにオスがいてにおいによるフェロモンを出すと、ミルクに移ってしまうのです。

しかし、きちんと管理されていれば嫌なにおいはなく、牛乳とは一味違った味わいを楽しめます。

6. ヤギの仲間にはすごい貫禄のお方も

ヤギについて調べている中で、ヤギのなかでも特にすごいご親戚をみつけてしまいました。

アラスカからロッキー山脈の険しい山に生息する、シロイワヤギです。

クリーム色がかった白い毛並みと、どっしりと構えるその姿はヤギとはかけ離れているようにみえますが、ヤギの近くの親戚だそうです。

体長は最大で190㎝にもなり、重さは135㎏。それでも一回の跳躍で3m跳ぶことが出来るというのですから、驚きです。

二つに分かれたひづめの底は、登山靴のようにごつごつしていて柔軟性も備えているので、急な斜面でも滑らずしっかりと踏みしめて歩くことが出来ます。

このひづめを使えば、一日に険しい高地や切り立った崖を軽々と移動したり、9mもある木に登ってエサを食べることもできるのです。

7. ヤギは社長のゴルフのキャディーも務める

家畜として人間と共に生きるヤギもいれば、城塞のような崖で懸命に生きているヤギもいました。

では、最後にゴルフのキャディーとして生きているヤギを見てみましょう。

米オレゴン州東部の高級リゾートにあるゴルフ場で、2018年7月プロのヤギのキャディーが誕生しました。

その数、4頭。中でもトップの成績を誇った「ブルース・ルゴート」にはキャディーマスターの称号が与えられました。

こちらのキャディーのお仕事は、人間さながら!特注の「ゴートゴルフバッグ」にはクラブや飲料を入れることができ、それをしっかりと背負ってゴルファーに付いてコースを回ってくれます。

喉が渇いたと思ったら、隣にはヤギがいてくれます。クラブを変えようと思った時も、そばにはヤギがいてプレーを見守ってくれます。

ゴルファーの心のケアもばっちりですね!

さて、キャディーさんのお給料も公開されています。

お給料はお金、ではなく現物支給のピーナツ!どれくらいの量なのかはわかりませんが、喜んでこの仕事を果たしたいと思えるほどの報酬なのでしょう。

しっかりと訓練されたヤギのキャディーが、ゴルフ界で一般的になる未来もあるのかもしれません。

- 野生のゾウの密猟はなぜ起こる?7章でわかりやすく解説 - 2021年2月2日

- 【熊なの蜂なの?】ハチクマという鳥がもっと注目されるべき理由7選 - 2020年10月1日

- 【90度の断崖絶壁で…?】ヤギのすごい生態&人間との意外な関係を7つの点で紐解く - 2020年8月25日